Deepfake

Einstieg

📝 Auftrag 1: Echt oder Fake? Was denkst du?

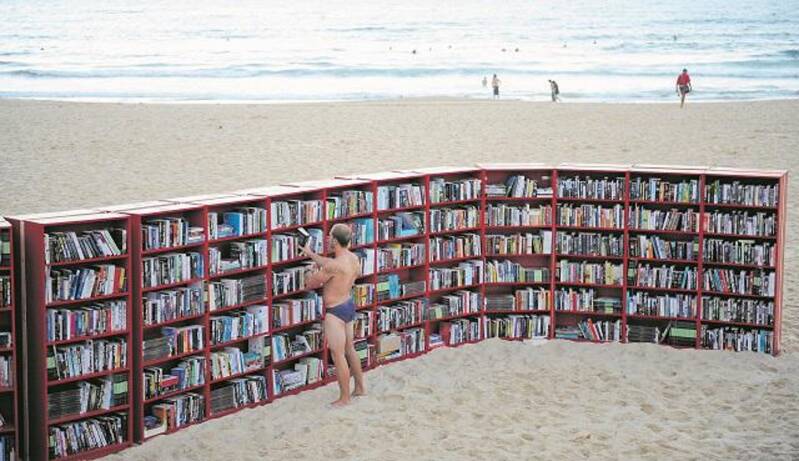

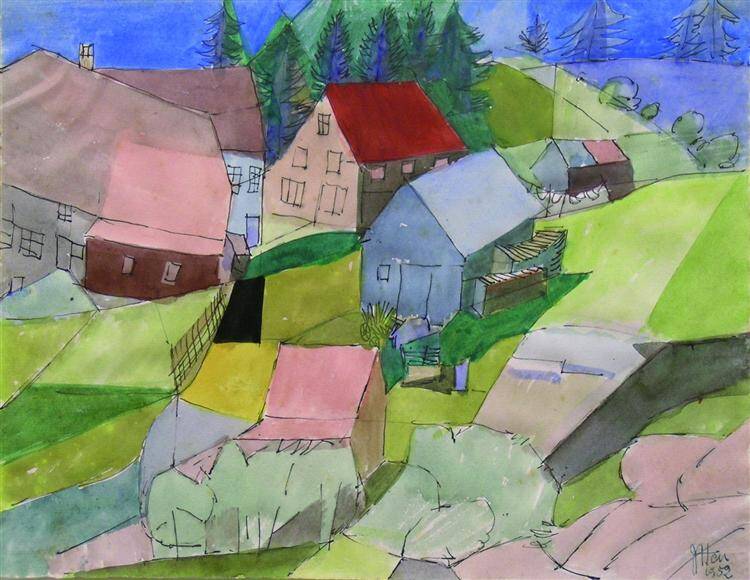

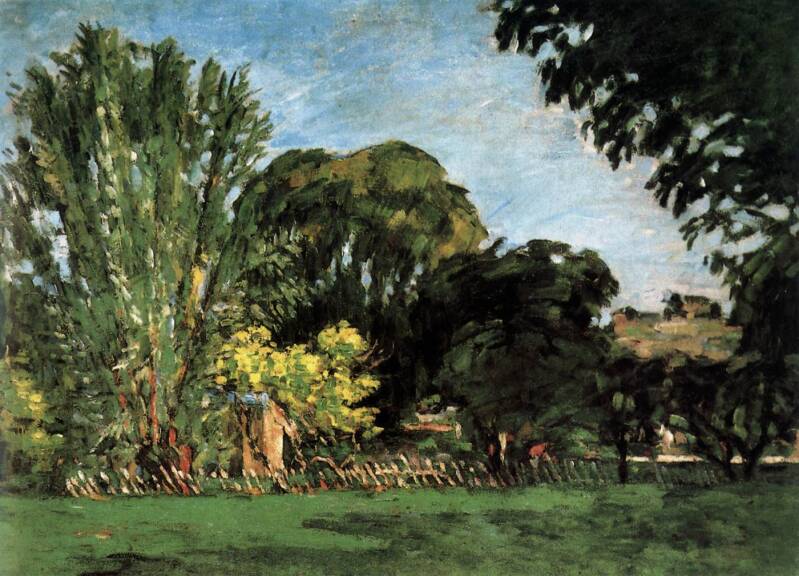

Schau dir die untenstehenden Bilder genau an.

- Welche Bilder sind echt?

- Welche Bilder sind fake?

- Wie kannst du herausfinden, ob ein Bild echt ist?

Begründe deine Behauptungen.

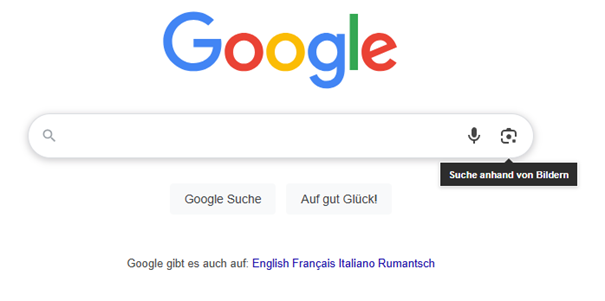

⚠️ Umgekehrte Bildersuche in Google

Die Funktion «Suche anhand von Bildern» bei Google, auch als umgekehrte Bildersuche bekannt, ermöglicht es, ein Bild als Suchanfrage zu verwenden, anstatt Text einzugeben. Dabei analysiert Google das hochgeladene oder verlinkte Bild und versucht, visuell ähnliche Bilder, Webseiten mit diesem Bild, sowie Informationen über den Inhalt des Bildes zu finden.

So funktioniert die umgekehrte Bildersuche:

-

Man lädt ein Bild hoch, zieht es in das Suchfeld oder fügt eine Bild-URL ein.

-

Google analysiert:

-

Die visuellen Merkmale (Farben, Formen, Muster),

-

Die Metadaten (z. B. Dateiname oder eingebettete Infos),

-

Den Kontext, in dem das Bild auf Webseiten vorkommt.

-

-

Anschließend zeigt Google:

-

Ähnliche Bilder,

-

Webseiten, auf denen das Bild verwendet wird,

-

Mögliche Begriffe oder Titel, die mit dem Bild zusammenhängen.

-

⚠️ Wozu kann man diese Funktion nutzen?

- Bildquelle finden: Herausfinden, woher ein Bild stammt (z. B. Original-Webseite oder Fotograf).

- Fake News oder Deepfakes erkennen: Prüfen, ob ein Bild manipuliert oder aus dem Kontext gerissen wurde.

- Urheberrecht überprüfen: Sehen, ob ein Bild frei verwendbar ist oder urheberrechtlich geschützt.

- Produkt identifizieren: Ein unbekanntes Produkt oder ein Kleidungsstück auf einem Foto suchen.

- Informationen über Orte oder Kunst: Orte, Bauwerke oder Kunstwerke auf Fotos erkennen lassen.

- Identische oder bearbeitete Versionen: Prüfen, ob es Kopien, Zuschnitte oder bearbeitete Varianten des Bildes gibt.

- Verwendung eigener Bilder prüfen: Herausfinden, ob eigene Fotos ohne Erlaubnis im Internet verbreitet werden.

📝 Auftrag 2: Bildquellen finden

Suche die oben gezeigten vier Bilder in der Google Bildsuche. Vervollständige die untenstehende Tabelle mit den korrekten Informationen für diese Bilder:

| Bild | Bildbeschreibung | Weblink | Titel des Artikels | Art der Quelle | Echt oder manipuliert? |

|---|---|---|---|---|---|

| Känguruh mit Fotoapparat | |||||

| Bibliothek am Strand | |||||

| Adler mit Scheuklappe | |||||

| Rauminstallation: Gepäckwagen mit Kofferstapel |

📝 Auftrag 3: Bildzusatzinformationen

Nebst des Herausfindens der Bildquelle gibt es wie oben beschrieben noch weitere sinnvolle Anwendungszwecke der Rückwärtsbildsuche. Du findest viele zusätzliche Informationen über Bilder im Netz – die Bildmetadaten.

Bildmetadaten sind zusätzliche Informationen, die in einer Bilddatei gespeichert sind. Sie beschreiben nicht das Bild selbst (also nicht die Pixel oder das Motiv), sondern liefern technische, urheberrechtliche oder beschreibende Daten über das Bild.

Mach dich auf die Suche dieser Bildmetadaten:

Autor/Fotograf:

Wer hat das Bild erstellt?

Antwort:

Bildtitel:

Welcher Bildtitel hat das Bild?

Antwort:

Aufnahmeort:

Wo wurde das Bild aufgenommen? (Geolocation)

Antwort:

Abmessungen:

Wie gross in Zentimetern ist das Bild in Wirklichkeit?

Antwort:

Bildrecht:

Ist das Bild urheberrechtlich geschützt?

Antwort:

Bildkopien:

Gibt es weitere Quellen von genau diesem Bild?

Antwort:

Eigene Bilder:

Findest du Bilder von dir online?

Antwort:

Metadaten von Bildern

Beim Aufnehmen von Fotos und Videos werden oft eine Menge Daten automatisch hinzugefügt. Informationen über Aufnahmezeit, Gerät, Urheberin oder Standort können sich in einer Bild- oder Videodatei verstecken.

Technisch gibt es zwei Arten von hilfreichen Tools:

- Online Tools

- Software

- IranView (Bild/Informationen)

- Windows (Rechtsklick auf Datei/Eigenschaften)

- Browsererweiterungen

- Chrom-Erweiterung: EXIF Viewer Pro

📝 Auftrag 4: Bildmetadaten

Welche Metadaten wurden bei diesem Bild abgespeichert? Schreibe alle verfügbaren Metadaten in eine Tabelle.

Aufnahmedatum:

Abmessungen in Pixel:

Grösse in MB:

Titel:

Autor:

Kamerahersteller:

Kameramodell:

Deepfake bei Videos

📝 Auftrag 5: Echt oder Fake? Was denkst du?

⚠️ Was ist Deepfake?

Bilder kann man leicht bearbeiten. Das wissen wir alle. Mit Filtern, Photoshop oder Apps kann jeder ein Foto verändern. Deshalb sind wir bei Bildern oft vorsichtig: «Das ist sicher bearbeitet», denken viele.

Aber bei Videos ist das anders. Wenn wir jemanden sprechen, lachen oder sich bewegen sehen, glauben wir eher, dass es echt ist. Unser Gehirn denkt: Das ist ein echtes Ereignis, das wirklich passiert ist! Genau das macht Deepfake-Videos so gefährlich und beeindruckend.

Dank künstlicher Intelligenz können Deepfake-Programme heute nicht nur ein Gesicht tauschen, sondern auch die Stimme imitieren und die Lippen perfekt passend zum Gesagten bewegen. Das macht es extrem schwer zu erkennen, ob das Video echt oder gefälscht ist.

Heute schauen wir ein Deepfake-Video von Barack Obama (1:13 min.). Achtet genau darauf: Bewegt er sich natürlich? Passt seine Stimme? Fällt euch etwas Ungewöhnliches auf? Danach besprechen wir, woran man Deepfakes erkennen kann. Es ist wichtig zu wissen, dass wir nicht alles glauben sollte, was wir sehen.

Definition Fachbegriff «Deepfake»

Dee Fake bedeutet, dass man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein gefälschtes Bild, Video oder Tonaufnahme erstellt, das so echt aussieht oder klingt, als wäre es wirklich passiert – obwohl es das nicht ist.

Hier sind 5 wichtige Stichworte, die erfüllt sein müssen, damit man von einem Deepfake spricht:

-

Künstliche Intelligenz (KI) – Das Fälschung wird mit Hilfe von KI oder Deep Learning erstellt.

-

Täuschend echt – Das Ergebnis sieht oder klingt realistisch, oft schwer von echt zu unterscheiden.

-

Manipulation von Medien – Es werden Bilder, Videos oder Stimmen verändert oder komplett neu erzeugt.

-

Personentausch oder Personennachahmung – Meist wird das Gesicht oder die Stimme einer echten Person verwendet.

-

Absicht zur Darstellung von etwas, das nie passiert ist – Es wird etwas erfunden oder nachgemacht, das nicht wirklich stattgefunden hat.

3 Arten von Deepfake

- Ungerechtfertigte Aufmerksamkeit:

Wenn ein Thema zu viel Aufmerksamkeit erhält, verschiebt sich der Fokus des Lesers auf einen Inhalt, der unter Umständen gar keiner ist. Auch dadurch können News die Meinung über ein bestimmtes Thema verfälschen. - Propaganda:

Propaganda vermischt bewusst wahre und falsche Informationen, um die eigene (politische) Position zu stärken. - Gezielte Desinformation:

Diese Taktik zielt darauf ab, dass Menschen nicht mehr zwischen wahren und falschen Informationen, zwischen seriösen und unseriösen Quellen unterscheiden können.

Wieso erstellen Menschen Deep Fakes?

Menschen erstellen Deepfakes aus ganz verschiedenen Gründen – manche harmlos, andere gefährlich. Hier sind die wichtigsten Zwecke:

- Unterhaltung & Kunst:

In Filmen, Serien oder auf Social Media werden Deepfakes genutzt, um z. B. Schauspieler zu verjüngen, bekannte Gesichter in lustige Szenen zu setzen oder kreative Clips zu machen. - Technik & Forschung:

Forschende und Entwickler nutzen Deepfakes, um künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln – zum Beispiel für bessere Animationen, Sprachsynthese oder Übersetzungen. - Werbung & Marketing:

Manche Firmen nutzen Deepfakes, um bekannte Persönlichkeiten „virtuell“ auftreten zu lassen – z. B. für Werbung, obwohl sie nicht selbst anwesend waren. - Täuschung & Betrug:

Deepfakes werden auch gemacht, um andere absichtlich zu täuschen – z. B. in der Politik, bei Erpressung, Fake News oder Internetbetrug. - Cybermobbing & Erpressung:

Einige nutzen Deepfakes, um andere zu blamieren, bloßzustellen oder sogar zu erpressen, etwa mit gefälschten Nacktaufnahmen.

Oder anders gesagt:

- Ideologische oder gesellschaftliche Interessen

Fühlen sich Nutzer*innen in ihrer Ansicht zu einem Thema bestätigt, schafft dies ein Zugehörigkeitsgefühl. Organisationen mit ideologischen oder gesellschaftlichen Interessen können dieses Potenzial ausnutzen und schmeichelhafte Fake News verbreiten, um neue Anhänger*innen zu gewinnen oder um ihre Standpunkte zu bekräftigen. - politische Interessen:

Fake News können auch verbreitet werden, um die eigene politische Position (beispielsweise in einem Wahlkampf) zu stärken und die Position des Gegners gleichzeitig zu schwächen. - Finanzielle Interessen:

Mit Fake News lässt sich auch Geld verdienen: Online-Werbung ist beispielsweise ein grosses Geschäft. - Persönliche Interessen:

Auch persönliche Interessen können zur Verbreitung von Fake News verleiten – als prominentes Beispiel dient Donald Trump, Ex-Präsident der Vereinigten Staaten.

Auswirkungen

Deepfakes können starke Auswirkungen auf Menschen und die Gesellschaft haben – besonders dann, wenn sie böswillig eingesetzt werden. Hier sind einige wichtige Folgen:

1. Rufschädigung

Eine Person kann in einem Deepfake-Video etwas sagen oder tun, das sie nie gemacht hat – z. B. beleidigen, lügen oder peinlich wirken. Das kann ihren Ruf zerstören, privat oder beruflich.

2. Falsche Informationen / Fake News

Deepfakes können genutzt werden, um Lügen zu verbreiten, etwa in der Politik oder in den Medien. Viele Menschen glauben dem Video, ohne zu wissen, dass es gefälscht ist.

3. Mobbing und Erpressung

Manche Deepfakes werden gemacht, um Menschen zu blamieren oder zu erpressen – z. B. mit gefälschten Nacktbildern oder peinlichen Szenen. Das kann psychisch sehr belastend sein.

4. Vertrauensverlust in echte Medien

Wenn man nicht mehr sicher weiß, ob ein Video echt oder gefälscht ist, verlieren Menschen das Vertrauen in Nachrichten, Videos und sogar in Zeugenaussagen.

5. Missbrauch in der Politik

Politiker oder Prominente können durch Deepfakes verleumdet oder falsch dargestellt werden. Das kann sogar Wahlen oder gesellschaftliche Diskussionen beeinflussen.

📝 Auftrag 6: Deepfake in der Politik

Schau dir das Video von tele1 an. Der SVP-Nationalrat Andreas Glarner verliert seine Immunität. Die Staatsanwaltschaft darf gegen den SVP-Nationalrat ermitteln. Was war passiert? Was hat er gemacht?

Freitag, 27. Juni 2025 15h00

Medienmitteilung der Bundesversammlung — Das Schweizer Parlament

Deepfake-Video: Auch die Rechtskommission des Ständerats spricht sich für eine Aufhebung der Immunität von Nationalrat Andreas Glarner aus

https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-rk-s-2025-06-27.aspx?lang=1031

Deepfakes erkennen

Es wird immer schwieriger Deepfakes mit blossem Auge zu erkennen. Die Technik entwickelt sich in rasantem Tempo. Wir müssen davon ausgehen, dass nur noch Fachpersonen die Unterschiede erkennen.

Bis jetzt erkennt man Deepfakes meist an visuellen oder auditiven Unregelmässigkeiten:

- unnatürlicher Mimik

- leerer Blick

- falsche Schattenwürfe im Gesicht

- unnatürliche Sprachmelodie

3 wichtige Kontrollen

Viel wichtiger als technische Details sind eigene Verhaltensweisen im Umgang mit Deepfake. In diesem Zusammenhang spricht man von drei Kontrollen:

- Visueller Check

- Audio-/Ton-Check

- Fakten-Check

Visueller Check

-

Ziel: Analyse der Bildqualität und Bildkonsistenz.

-

Hinweise auf Fälschung:

- Unnatürliche Gesichtsbewegungen oder starre Mimik.

- leerer Blick

- falscher Schattenwurf

- falscher Lichteinfluss

-

Unregelmäßigkeiten bei Augen, Händen, Zähnen, Ohren oder Lichteinfall.

- kein Blinzeln/Augenschliessen

-

Verschwommene Ränder oder flackernde Details.

-

Tipps:

- Videofenster vergrössern

- Video mehrfach ansehen

- Pausen einlegen

- einzelne Frames prüfen

Audio-/Ton-Check

-

Ziel: Erkennen von Stimmfälschungen oder Asynchronität.

-

Hinweise auf Fälschung:

-

Stimme klingt monoton, künstlich oder unnatürlich.

-

Lippenbewegung passt nicht zum Gesagten.

-

Hintergrundgeräusche fehlen oder wirken künstlich erzeugt.

-

Faktencheck

-

Ziel: Überprüfen, ob die gezeigte Aussage oder das Ereignis tatsächlich stattgefunden hat.

-

Methode: Vergleich mit verlässlichen Quellen, Nachrichtenmeldungen, offiziellen Statements oder Archiven.

-

Fragen: Gibt es Beweise für das Gesagte? Wurde das Video von vertrauenswürdigen Medien berichtet?

- Hinweise auf Fälschung:

- fehlende Urheber- oder Quellenangaben (Autor unbekannt)

- zweifelhaftes Medium/Publikationsort (gefärbte Sicht)

- keine örtliche Einordnung möglich (Geolocation)

- Absicht des Absenders: Welche Motivation steckt dahinter?

📝 Auftrag 7: Deepfake Detektivarbeit

Suche selbst nach Deepfake-Videos oder wähle ein untenstehendes Video aus und analysiere das Video genau. Woran erkennst du, dass es gefälscht ist.

Spiele die drei wichtigen Kontrollen

- visueller Check

- Audiocheck und

- Faktencheck

durch. Notiere dir alle Unregelmässigkeiten. Tausche dich mit deiner Nachbarin / deinem Nachbar aus.

CORRECTIV

CORRECTIV ist ein gemeinnütziges, unabhängiges Recherchezentrum mit Sitz in Deutschland. Es wurde 2014 gegründet und zählt zu den ersten Non-Profit-Medienorganisationen im deutschsprachigen Raum. Ziel von CORRECTIV ist es, durch investigativen Journalismus Missstände aufzudecken, Transparenz zu fördern und die Zivilgesellschaft zu stärken.

Wesentliche Merkmale von CORRECTIV:

-

Unabhängig & gemeinnützig: CORRECTIV finanziert sich über Spenden, Mitgliedsbeiträge und Stiftungen, um unabhängig von politischen oder wirtschaftlichen Interessen zu bleiben.

-

Faktenchecks: CORRECTIV ist eines der führenden deutschen Medien bei der Bekämpfung von Desinformation, u.a. durch Zusammenarbeit mit Plattformen wie Facebook.

-

Investigativer Journalismus: Recherchiert Themen wie Korruption, Machtmissbrauch, Umweltverbrechen, Gesundheitssysteme oder Rechtsextremismus.

-

Transparenz: CORRECTIV legt seine Finanzierung und redaktionellen Standards offen.

-

Bildungsangebote: Es betreibt ein Bildungsprogramm (CORRECTIV.Schule) und fördert Medienkompetenz.

CORRECTIV.Faktencheck bekennt sich zu den Prinzipien des Internationalen Faktencheck-Netzwerks (IFCN) und des europäischen Verbands European Fact-Checking Standards Network (EFCSN).

Dazu zählen:

- Verpflichtung zur Überparteilichkeit und Fairness

- Verpflichtung zur Offenlegung unserer Quellen

- Verpflichtung zur Offenlegung unserer Unterstützer und unserer Organisation

- Verpflichtung zur Transparenz der Arbeitsweise

- Verpflichtung zur offenen und ehrlichen Korrektur

CORRECTIV versteht sich als Teil der „Vierten Gewalt“ in der Demokratie – unabhängig, kritisch und engagiert für die Allgemeinheit.

https://correctiv.org/faktencheck/

📝 Auftrag 8: CORRECTIV Faktencheck

Lies den Artikel und notiere dir die folgenden wichtigen Punkte:

- Behauptung

- Bewertung der Redaktion

- Begründung

Nein, der Birchgletscher stürzte nicht auf Blatten, weil er zu schwer war

Geolocation

Wie finde ich heraus, wo ein Bild aufgenommen wurde? Hier sind eineige Hilfsmittel:

- Geo-Hints: Betrachte die Umgebung der Aufnahme. Wie sehen die Strassenschilder, Briefkasten oder Kleidungsstücke aus?

- typische Architekturstile

- Strassenmarkierungen und Strassenpfosten

- Hausschilder

- Autonummernschilder

- Strassennamen (Google Maps)

- Hausnummern

- Gehsteige

- Verkehrsampeln

- Bergpanorama (PeakFinder)

- ...

🏆 Challenge

Auf X (ehemals Twitter) gibt es ein Geolocation-Quiz von Julia Bayer. Der Auftrag ist die genau Adresse des Fotos herauszufinden (Stadt, Strasse). Benutze alle dir bekannten Techniken und find die Adresse des untenstehenden Bildes in Google Maps. Wechsle dann in die Google StreetView-Ansicht und erstelle einen Screenshot. Vergleiche diesen mit dem untenstehenden Foto.

Wo wurde dieses Bild aufgenommen? In welcher Stadt? In welchem Ort?

Selbst erstellte Deepfakes

LipSync (Krea und Hedra Lip Sync)

Ein Deepfake ist ein gefälschtes Video, Bild oder Ton, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz so verändert wurde, dass es echt aussieht. Zum Beispiel kann es so wirken, als würde eine bekannte Person etwas sagen oder tun, was sie nie gesagt oder getan hat.

Person to Video

📝 Auftrag 9: Quelle von einem Video herausfinden (sehr aufwändig).

Im Moment gibt es nur die Möglichkeit ein Plugin für den Browser Chrom von InVID herunterzuladen: https://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/

- auf Icon in Menüleiste klicken

- Open Toolbox

- Keyframes

- Kopiere die URL des Videos

Bildausschnitt

Wenn wir ein Foto oder Video sehen, denken wir oft: „So war es wirklich.“ Aber was wir sehen, ist nie das ganze Bild – sondern nur ein ausgewählter Ausschnitt. Der Bildausschnitt bestimmt, was gezeigt wird und was nicht. Damit lenkt er unsere Aufmerksamkeit, erzeugt Stimmung oder beeinflusst sogar unsere Meinung – schon bevor die Kamera überhaupt auslöst.

Ähnlich wie bei Deepfakes, wo digitale Technik Bilder oder Videos täuschend echt verändert, kann auch ein ganz normaler Bildausschnitt täuschen, weil er auswählt und weglässt. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie Bilder gemacht werden – und dass auch das Weglassen eine Art der Manipulation sein kann.

📝 Auftrag 10: Manipulativer Bildausschnitt

Nimm dein Mobiltelefon und geh nach draussen. Erstelle Zwillingsfotos: Beim ersten Foto zeigts du den ganzen Bildinhalt; beim zweiten Foto von demselben Standort wählst du bewusst einen Ausschnitt und manipulierst die Szene (lasse störende Elemente (Abfall, Stromleitungen, Wandgraffiti,...) bewusst weg.

Warum ist der Bildausschnitt so wichtig?

-

Er entscheidet was gezeigt wird und was weggelassen wird.

-

Er lenkt den Blick auf das Wesentliche.

-

Er erzeugt Spannung, Nähe oder Distanz.

-

Er kann ein Bild ausdrucksstark oder langweilig machen.

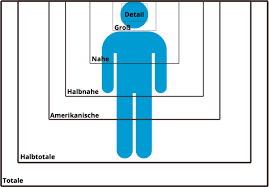

Einstellungsgrössen

Die Entfernung zwischen der Kamera und dem Objekt der Aufnahme bestimmt den Bildausschnitt. Mit der Wahl des Bildausschnittes entscheidet der Fotograf oder Kameramann, welche Informationen der Betrachter von einer Szenerie mitgeteilt bekommt. Die Einstellgrößen werden folgendermaßen benannt:

- Panorama: Diese verschafft dem Zuschauer einen Überblick über die gesamte Szenerie. Eine Panorama Einstellung soll die weite der Landschaft betont werden soll.

- Totale: Die Totale ist bereits näher am geschehen dran und fokussiert sich bereits deutlich auf den Handlungsort. Meistens wird diese Einstellungsgrösse verwendet, um einen neuen Handlungsort einzuführen. Personen, die in einer Totalen abgebildet werden, sind relativ klein zu sehen. Die Totale informiert vor allem über deren Position in dem Raum.

- Halbtotale: Die Halbtotale dient dazu, die Schauspieler in ihr räumliches Umfeld einzuführen. Als Zuschauer achten wir bereits auf die Gestik und Körpersprache der Person.

- Amerikanisch: Das Bild zeigt die Person von Hüfte bis Kopf. Die Amerikanische ermöglicht es dem Zuschauer, die Gestik sowie die Mimik des Schauspielers klar zu erkennen. Der Begriff stammt aus dem amerikanischen Western, in welchem die Helden bei den Duellen bis zu ihrem Pistolengurt zu sehen waren.

- Nahaufnahme: Die Nahaufnahme zeigt eine Person von der Brust an aufwärts. Sie konzentriert sich auf die Mimik der Person und deren Gestik tritt in den Hintergrund. Dialoge, Interviews und Talkshowgäste werden meist in einer Nahaufnahme gefilmt. Die Einstellungsgrösse weist darauf hin, dass der Inhalt des Gesprochenen relevant ist und die äusseren Umstände keine erhebliche Rolle spielen.

- Grossaufnahme: Sobald nur noch der Kopf einer Person gezeigt wird und überlebensgross im Bild erscheint, wird von einer Grossaufnahme gesprochen. Sie signalisiert stets eine besondere Relevanz und hat oft eine dramatische Wirkung. Es wird eine enge, fast schon intime Beziehung zwischen der gezeigten Person und dem Zuschauer aufgebaut.

- Detailaufnahme: Detailaufnahmen werden auch Close-ups genannt und in besonderen bzw. entscheidenden Momenten verwendet, um diese zu unterstreichen. Beispielsweise ist das Zucken eines Auges oder ein nervös auf den Tisch trommelnder Finger bildfüllend zu sehen.

Wahl des Bildausschnitts

Hier sind die wichtigsten Tipps und Regeln, die du für die Wahl des richtigen Bildausschnitts kennen solltest:

1. Fokus auf das Hauptmotiv

Was soll im Mittelpunkt stehen?

-

Das Hauptmotiv sollte nicht verloren im Bild schweben, sondern klar herausgestellt werden.

-

Weniger ist oft mehr: Nur den wichtigsten Teil des Tieres (z. B. Kopf, Auge, Pfote) zeigen – das steigert die Wirkung.

2. Drittelregel

Vermeide das Zentrum – nutze spannende Positionen.

-

Teile das Bild in Drittel (horizontal und vertikal) – die Schnittpunkte sind ideale Orte für das Hauptmotiv.

-

Das ergibt ein ausgewogenes, spannungsreiches Bild.

3. Anschnitt bewusst einsetzen

Trau dich, das Motiv anzuschneiden.

-

Ein Bild wirkt lebendiger, wenn nicht alles vollständig zu sehen ist.

-

Ein angeschnittener Kopf oder Flügel wirkt oft spannender als ein „zentriertes Ganzes“.

4. Richtungen und Blickachsen beachten (Regel des Raumes)

Wohin „schaut“ das Tier?

-

Lass dem Blick oder der Bewegung des Tieres Raum in diese Richtung.

-

Ein Tier sollte nicht gegen den Bildrand stoßen, sondern in den Bildraum hineinwirken.

5. Hintergrund mitdenken

Was passiert im negativen Raum?

-

Ein ruhiger Hintergrund bringt das Motiv zur Geltung.

-

Der Ausschnitt entscheidet, ob störende Elemente im Bild auftauchen – achte darauf!

6. Format bewusst wählen

Querformat, Hochformat oder quadratisch?

- Querformat (landscape format): entspricht unserer Sehgewohnheit, Blick wandert von links nach rechts, betont Weite, Ruhe und Stabilität

- Hochformat (portrait format): betont Höhe, Instabilität, Dynamik, Eleganz (z. B. Giraffe, stehendes Tier).

- Quadrat: modern, reduziert, konzentriert, ruhig – oft gut für Porträts.

📝 Auftrag 11: Bildzuschnitt

Suche auf dem Internet nach einem interessanten Bild. Öffne ein Online-Zuschnittprogramm wie ResizePixel. Schneide das Bild unterschiedlich zu. Speichere mindestens 5 tolle Bildzuschnitte ab. Erstelle eine kurze PowerPoint dazu.

Beachte dabei:

- Hochformat und Querformat

- Regel des Raumes (Freiraum in Blickrichtung, Bewegungsrichtung)

- Drittelregel (vier interessante Bildpunkte)

- Anschnitt (Fokus auf Detail)

Perspektive

Blickrichtungen können dabei aus unterschiedlichen Perspektiven festgelegt werden, so dass es die generelle Auswahl gibt zwischen

- Normalsicht – diese entspricht unserer Augenhöhe,

- Vogelperspektive – diese zeigt eine Aufnahme von oben - oder aber

- Froschperspektive – die die Aufnahme von unten wiedergibt.

Wirkung der drei Perspektiven

| Perspektive | Beschreibung | Wirkung |

|---|---|---|

| Froschperspektive | Kamera/Betrachter schaut von unten nach oben | - Figur wirkt mächtig, dominant, überlegen - Monumentaler Eindruck - Bedrohlich |

| Normalperspektive | Kamera/Betrachter befindet sich auf Augenhöhe | - Neutrale, natürliche Sichtweise - Wirkt vertraut, realistisch - Objektivität |

| Vogelperspektive | Kamera/Betrachter schaut von oben nach unten | - Figur wirkt klein, unterlegen, hilflos - Überblick über Szenerie - Distanzierend |

Ungewohnte Perspektiven

📚 Quellen

https://www.tele1.ch/nachrichten/nationalrat-glarner-verliert-nach-fake-video-immunitaet-161086371

https://www.projuventute.ch/de/eltern/medien-internet/fake-news

https://www.klicksafe.de/desinformation-und-meinung/deepfakes

https://www.bag.ch/brunner-medien/aktuelles/blog/der-optimale-bildausschnitt-692

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/kunst/artikel/wahl-des-bildausschnitts

Erstelle deine eigene Website mit Webador